Yo de mayor quiero ser librera, una de verdad, y que cuando lleve muerta muchos años salga nombrada en la esquina de la investigación de un estudioso sobre un autor importante, al menos una nota accesoria e irrelevante en un legajo, aunque quién sabe, quizás por arte de birlibirloque logre colocar mi nombre o el de Cronopios en un bestseller del futuro, como ese librero de Vigo que menciona Irene Vallejo en El infinito en un junco. En realidad, ya olvidé lo que le hacía figurar ahí, pero ese detalle fue una espoleta para mi imaginación y mi narcisismo, ambos desbordables como la lava de un volcán estromboliano.

Cuál de las autoras, léase en inclusivo, que leemos ahora, que tratamos, que hacen entrevistas en los periódicos, que acuden a encuentros con sus lectores, será un clásico dentro de cien o doscientos años es un bonito misterio. Y mucho más complicado será para los autores que sobrevivan entonces subidos a las peanas, que alguien los lea, porque clásicos hay muchos, pero clásicos que se sigan leyendo más allá de los centros educativos o las universidades no tanto.

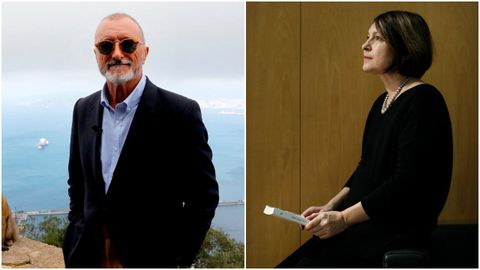

La figura del escritor provoca tanta fascinación que a menudo su sombra opaca sus propios textos, como si ellos no fueran en realidad la razón por la cual los admiramos. Ojo, que eso también es aplicable a los escritores vivos. Si por cada like en su Twitter, Arturo Pérez-Reverte vendiera un ejemplar de su último libro, sería aún más rico de lo que es, pero algo me dice que la mayoría de sus lectores ni siquiera siguen sus boutades en las redes sociales, aunque su fidelidad a la hora de comprar cada otoño su nuevo libro quizás sí tenga algo que ver con el fenómeno fan.

Lo cito a él porque acabo de vender con alegría dos o tres ejemplares de El italiano y una, aunque jamás lo confiese, a menudo deja sus preferencias a un lado y se deja seducir por el ruido de la caja. Clin clin.

Quién sabe lo que le deparará el futuro a Pérez-Reverte, si soñará con él o le bastará con el presente.

Que la posteridad sea para Clara Usón.