La historia se remonta a principios del siglo pasado, cuando el presidente de Estados Unidos Theodore Roosevelt le perdonó la vida a un osezno en una cacería

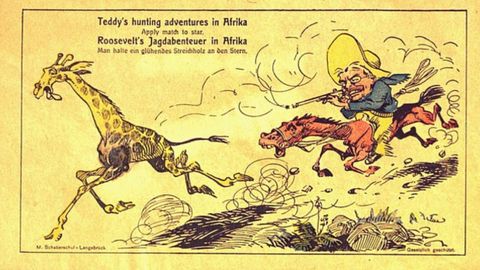

23 feb 2024 . Actualizado a las 05:00 h.Corría el año 1902 al otro lado del charco, en unos Estados Unidos ya no nacientes pero sí todavía crecientes. El presidente era un tipo que, por decirlo de forma suave, nadaba en testosterona. Al contemplar la imagen de Theodore Roosevelt viene inmediatamente a la mente la figura de un toro bravo dispuesto a embestir. Su carácter, cuentan (no tuve yo el gusto de conocerlo), confirmaba todos los prejuicios que suscitaba el envoltorio. Una fuerza de la naturaleza marcada por la desgracia y la aventura. Un tipo que, además de líder de una gran potencia en siglo nuevo, fue vaquero en el indómito territorio de Dakota —cuando no había ahí más que arena, ríos, árboles y algún bandido incordión—, coronel del Ejército en la guerra de Cuba —ahí sufrimos nosotros el castigo de su afilado sable— y un ferviente activista por la preservación de los espacios naturales a lo largo y ancho de su bonita nación de naciones.

Era esta, entiéndase, otra época. Y, por paradójico que pueda parecer, aunque Theodore era considerado una especie de ecologista, era, además, un experto cazador. Mataba todo bicho que se moviera. Escopeta al hombro, se echaba al monte y se mimetizaba con lo salvaje. Seguía rastros, se revolcaba por el barro y corría veloz tras sus presas. Una de sus víctimas favoritas eran los pobres osos. Estaba, en fin, nuestro hombre-toro en algún bosquejo de la sureña y afrancesada Luisiana. Con motivo de su visita oficial al estado, se había organizado una gran cacería con multitud de reporteros que seguían, libretita en mano, al mandatario en su itinerario de prerrambo redomado.

Sucedió una cosa de estas que todo hijo de Adán y Eva ha vivido. Cuando, en la intimidad, has practicado y perfeccionado una y otra vez una técnica. Una habilidad. Cuando la tienes tan domada y doblegada que llegas a considerarte casi un experto en la materia hasta alcanzar el punto en el que decides que sí, que eres lo suficientemente bueno como para enseñarle al mundo tu talento. Pues bueno, así fue velada. Theodore, que a lo largo de los años se había labrado una reputación de impecable matador de bestias, estuvo todo el día dando vueltas por el campo y ni una triste liebre consiguió atrapar. Resolvió entonces uno de sus ayudantes orquestar un chanchullo para evitar que su jefe quedara mal en público. Consiguió atrapar a un pequeño osezno que había perdido a su madre. Lo aturdió y se lo puso al presidente en bandeja. Todo lo que tenía que hacer Roosevelt, vamos, era apretar el gatillo, sacar pecho y pavonearse enfrente de la canallesca reportera, que era muy dada al peloteo. Pero al hombre le pareció todo aquello indigno y tramposo. Así que dijo que no. Que de ninguna de las maneras. Que él no mataba a una cría y mucho menos a una cría que había sido mareada y amansada para abrazar dócil a la muerte.

Los periodistas, lejos de loar la magnánima actitud del político, hicieron sangre hasta quedarse saciados. Vieron en este gesto una risible muestra de debilidad. Comenzaron a publicar jocosas viñetas humorísticas en las que el pequeño osito indultado era apodado Teddy (diminutivo de Theodore). Esto lo aprovecharon con pericia empresarial (esto es Estados Unidos, claro) los jugueteros de la época, que se apresuraron a replicar este animalito en versión peluche. Con el pasar de las décadas, la anécdota se diluyó en el mar de la historia, pero el nombre del famoso producto perduró. Y así hasta nuestros días. Así que sí, ese adorable y blandito animalillo que abrazó usted en su tierna infancia a punto estuvo de recibir un perdigonazo entre ceja y ceja de la escopeta más célebre de toda Norteamérica.